文章目錄

Toggle這個賽季的NBA,有一個新趨勢正悄悄席捲全聯盟,全場壓迫(Full-Court Press)。這不是什麼新鮮戰術,但它正在以一種令人驚訝的速度復甦。從印第安那溜馬(Indiana Pacers)打進總冠軍戰開始,這種昔日象徵瘋狗式拼勁的防守模式,正被越來越多球隊重新拿出來使用。

在總冠軍系列戰中,溜馬利用全場壓迫把節奏壓得窒息。當他們面對雷霆(Oklahoma City Thunder)時,對手乾脆以其人之道還治其人之身,在開場就採取高壓防守。你可以看到整段回合中,球員幾乎寸步難行,連發球都變成一場冒險。持球者被包夾在後場,被迫拖延時間,直到跨過半場時,進攻時間只剩十秒。

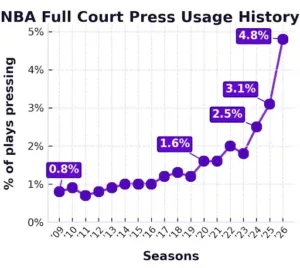

而現在,全聯盟都在模仿。根據Synergy Sports的數據,本季開打第一週,NBA各隊平均有4.8%的進攻回合遭遇全場壓迫防守。這數字是十年前的五倍,更是兩年前的兩倍。這股潮流,正迅速蔓延。

全場壓迫復活:從戰術武器變成聯盟趨勢

為什麼各隊都開始學?因為效果實在太明顯。全場壓迫能迫使對方出現更多失誤,讓球權落入非主控手中,甚至偷走寶貴的6至8秒進攻時間。當球隊被迫在剩餘10秒內才開始進攻時,所有戰術都得加快節奏,投籃選擇也容易變差。

上季溜馬在例行賽的壓迫率高居第一,達到10.9%。進入總冠軍戰後,這數字更飆升至23%。雷霆在對戰中也被迫加入壓迫行列,壓迫比率達到4.1%,創下隊史系列賽新高。如今,全聯盟許多球隊都在問自己,「我們也該這樣打嗎?」

而答案,似乎是肯定的。

波特蘭拓荒者(Portland Trail Blazers)就是例子。他們目前是全聯盟壓迫防守最成功的球隊,在採取全場壓迫的回合中,防守效率僅81.7(每百回合失分)。

看看他們的防守影片:

Toumani Camara一路緊咬湖人後衛Austin Reaves,把他逼得寸步難行。當Reaves好不容易跨過半場,Jrue Holiday早已埋伏在側翼,下一秒就是快攻上籃。這樣的壓迫感,讓拓荒者成為NBA中最凶狠的防守隊伍之一。他們在24.5%的防守回合採取全場壓迫,遙遙領先第二名。這已經不只是戰術,而是一種態度。

體能消耗巨大,但年輕球隊樂此不疲

當然,這種打法非常耗體力。要長時間維持高壓包夾,球員得不斷衝刺、協防、輪轉。因此球隊被迫調整策略,更多輪換、更深板凳。拓荒者甚至採用「整批換人制」,一次換掉四、五名球員,確保每個上場的組合都有充沛體力。

這也意味著,全場壓迫成了「平價防守策略」。它不需要頂級球星,也不需要超級薪資。你只要有年輕、拚勁十足的球員,就能執行這種戰術。這也是為什麼溜馬、拓荒者、塞爾提克(Celtics)與暴龍(Raptors)這幾支隊伍會成為這股風潮的先鋒,他們都在超過10%的防守回合使用壓迫戰術。

有趣的是,這些球隊都有共同點:

不是擁有防守老將,就是充滿想證明自己的年輕球員。對他們來說,壓迫防守是自我展示的舞台。

暴龍最近甚至出現一幕經典畫面:

Jonathan Mogbo、Jamal Shead與Gradey Dick三人同時守在後場,封住發球的兩個接應點。結果Dick果斷抄截成功,全場觀眾沸騰。像這樣的場面,如今在NBA已經屢見不鮮。

根據追蹤數據,聯盟球隊平均接防距離(即從對方持球者開始壓迫的距離)正在持續上升。這代表各隊不再等對方過半場才防守,而是直接在開球瞬間施壓。

從戰術實驗到聯盟共識:壓迫的心理戰

拓荒者與暴龍雖是極端例子,但更多球隊正悄悄轉向。有的球隊以往一場只壓迫一兩次,如今則變成固定戰術。無論目標是搶進附加賽,還是衝擊總冠軍,大家都開始意識到,壓迫能創造節奏與能量。

以克里夫蘭騎士(Cleveland Cavaliers)為例。他們去年在第二輪被溜馬打爆,深刻體會到那種「從開場到終場都被掐著脖子」的感覺。這季,他們決定反過來主動出擊。去年每場比賽平均只壓迫2.5次;如今,一場要壓迫7.8次。

而且他們並非單純為了製造失誤。更多時候,他們只是想阻止對方主控持球,讓球權被迫交到次要球員手中。開幕戰對尼克(Knicks)時,他們成功封死Jalen Brunson,逼OG Anunoby自己推進,導致整個進攻節奏被拖慢。當尼克終於跑出戰術時,時間已經所剩無幾。結果一整個半場的攻勢都顯得倉促,Brunson甚至沒摸到球。

這就是全場壓迫的真諦,

它不只是製造失誤的工具,更是一場節奏與心理的戰爭。

被壓迫的球隊會變得焦躁、慌亂,無法照原節奏出手。

而執行壓迫的球員,在過程中反而越打越有信心。這種精神層面的反差,是數據無法完全量化的。

壓迫就是高風險、高回報

不過,壓迫不是萬靈丹。

球員可能因為過度衝刺而疲憊;

防守一旦漏掉,就會變成一條條「上籃快車道」;

更糟的是,全場壓迫意味著94英尺的身體碰撞,只要裁判哨子鬆,球隊就會很快陷入犯規麻煩。

但對許多教練而言,風險值得冒。當今NBA的進攻效率年年創新高,球員三分射程越來越遠,單打能力越來越強。與其坐以待斃,不如主動出擊,用壓迫去打亂節奏。

從「Morey預言」到新戰術革命:NBA正進入高壓時代

早在2016年,當時的火箭總經理達瑞爾.莫雷(Daryl Morey)就曾悄悄提過這件事。那一年,我在休士頓採訪他,主題是「火箭如何用三分球改寫NBA」。當時整個聯盟都沉迷於「Moreyball」理念,少中距離、狂投三分、重視數據與效率。

我問他:「那麼,下一個改變NBA的大趨勢會是什麼?」

莫雷當下沒有明說,只是意味深長地笑了笑,然後回答了一句簡短的話:

「也許是更積極的全場壓迫與陷阱防守(trapping defense)。」

那時候,幾乎沒人認真看待這句話。畢竟NBA不像NCAA,防守距離更長、節奏更快、球員更強,壓迫防守看似不切實際。但七年後的今天,莫雷的話逐漸變成現實,壓迫戰術,真的回來了。

壓迫不是小眾策略,而是新時代武器

如今的NBA,全場壓迫已不再只是防守狂派的孤注一擲。它正被越來越多球隊視為改變比賽節奏的核心策略。

我們剛看過兩支球隊,印第安那溜馬與奧克拉荷馬雷霆,靠著高壓防守闖進總冠軍戰。這不是偶然,而是趨勢。當你能在48分鐘裡逼對手每次進攻都陷入拉扯與時間壓力,對手即使有超級球星,也無法自由組織節奏。

更重要的是,壓迫防守會改變比賽的心理節奏。被全場緊盯的持球者,不再是節奏的主宰,而是時間的奴隸。每一次帶球、每一個轉身都伴隨焦慮。對比起傳統半場防守,壓迫更像是一場精神攻擊。

而執行壓迫的防守方,反而因此充滿能量。每次成功阻斷傳球、延誤進攻、迫使對方叫暫停時,整支球隊的士氣都會被點燃。這種「從壓力中創造動能」的邏輯,正是許多年輕球隊樂於採用的原因。他們沒有超級球星,沒有成熟體系,但有的是速度、體力與勇氣。壓迫防守讓他們能以「不對稱戰爭」的方式撼動巨頭球隊。

戰術背後的數據邏輯:偷走八秒,改變整場比賽

如果你從數據角度看,全場壓迫更是一種高效「偷時間戰術」。根據分析師估算,壓迫能平均「偷走」對手6至8秒的進攻時間。這聽起來微不足道,但在NBA這樣的節奏聯盟裡,每一秒都是金子。

試想一下:

當進攻端被迫在剩下10秒才展開戰術,傳導速度勢必加快、出手選擇變急。這時任何錯誤都會被放大。更不用說,一旦持球者被逼到邊線或陷入包夾,那幾乎等於宣告回合結束。

數據顯示,上季溜馬在壓迫防守後,對手每百回合失誤率提高了近40%,得分效率下降超過11分。這樣的數據,足以讓教練團視其為常規武器。而像拓荒者這樣的球隊,更把它當作信仰。他們甚至在成功得分後就立刻全員壓迫,不給對手喘息。這種「攻完繼續守」的模式,把比賽節奏完全握在自己手裡。

風險與獎賞:誰能駕馭高壓戰術?

但要打出這樣的防守,並非所有球隊都能撐住。

全場壓迫的最大挑戰在於體能與犯規風險。

舉例來說,暴龍在嘗試此戰術初期,球員因為持續衝刺導致犯規數暴增。連主帥Darko Rajaković都承認:「這是雙刃劍。如果裁判吹得緊,你的防守強度反而變成負擔。」

因此許多教練開始學會「節奏式壓迫」:

不是每一球都壓,而是選擇時機,例如對方剛換替補、或主控不在場時突然發動。這樣的「偽壓迫」策略,既能維持壓力,又不會過早耗盡體力。

像塞爾提克,就善於在第三節開局突發性壓迫,藉此一波流拉開比分。

雷霆則在比賽最後五分鐘特別愛壓迫,逼對手出錯、斷節奏。

全場壓迫,不只是戰術,它更像一種節奏開關,一旦打開,比賽的氣氛立刻不同。

年輕球隊的逆襲武器:窮也能打出高壓籃球

壓迫戰術還有另一個關鍵特點:便宜。

對球員天賦的要求低,對戰術執行的要求高。

這讓中下游球隊找到了一條與強隊抗衡的新路線。

以拓荒者為例,他們陣中沒有頂級巨星,但靠著Camara、Holiday與Grant這類防守悍將,依然能壓制強權。暴龍與溜馬也一樣,用體能與熱血打出存在感。

這樣的風潮,也影響了球隊建構。

比起砸錢簽大咖,更多球隊選擇培養多功能側翼、防守第一位的球員。因為在壓迫體系裡,一個能防守三個位置、能迅速回位的球員,比純得分手更有價值。

換句話說,全場壓迫正在重新定義NBA的球員價值觀。

心理學效應:從壓迫到「控制恐懼」的比賽哲學

從心理層面看,全場壓迫不只是戰術,更是一種「施壓藝術」。

它讓球隊主動控制比賽節奏,用壓力換取主導權。

當對手每次進攻都被迫加快節奏,疲勞與焦躁就會累積。

這樣的心理壓力,會在第四節爆發,投籃命中率下降、失誤增多、決策失焦。

而執行壓迫的一方,因為節奏掌控在手,反而越打越穩。

這是一種長期投資式的防守哲學。

它未必一開始就能見效,但到比賽後段,疲勞與壓力的落差會變成勝負分水嶺。

拓荒者教練Chauncey Billups說得直白:「全場壓迫像是一種心理遊戲。我們逼對手『想』,而不是『打』。當他們開始猶豫,我們就贏了。」